清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

作者 │ 吴纳维

图片来源 │ www.familyradio.org

2019年,我第一次成为芋圆(我家娃)的“妈”和单位很多人的口中的“姐”。2020年,经历了一段适应期后,我终于开始觉得一切进入正轨。回想一年来与娃相处的许多场景,尤其是这一年中看到芋圆以肉眼可见的速度在成长,有许多瞬间让我倍感温暖,同时也让我对“成长”有了更深的感悟。

1 责任

选择了“母亲”的身份,就意味着要承担相应的责任。作为一个80后,我和绝大多数同龄人一样走过一段很传统的高考升学竞争岁月。曾经有那么五六年的时光里,我非常在意“输赢”,完全没有关注过成长中应该有的诸多“快乐”。芋圆爸爸——这个当年高考竞争大省的江苏某市理科状元,回忆这段时光时也与我有类似的感受。所以,我们在对做父母的责任的认识上达成了一致——树立孩子的正确价值观,让他能够健康快乐地成长。

在陪伴孩子的过程中,我对母亲的责任有了更进一步的认识。我希望孩子能够快乐成长,但“快乐”并不意味着放任,而是要使自己有一种因材施教的能力、强大包容的心态和持续的正向反馈,以此挖掘出人内心深处的火苗并让它持续燃烧。我意识到这种认识不仅需要贯穿于孩子的成长过程中,对于工作也同样具有参考之处。我经常会问同事:“你为什么当初要选择这份工作?你最喜欢做工作中的哪些内容?不喜欢哪些?”2020年的某次出差,同行的一名同事回答我说:“我入职到现在做的每个项目都很开心,唯一不开心的都是因为甲方(有时的要求太难)。当时这位同事的回答触动了我,我想我的终极责任大概就是要维护好身边每个人的这份初心和快乐感受。

2 信任

芋圆很喜欢在家里玩一个类似团建中直接从背后倒下来让别人接住他的动作,每每被接住,他都会发出咯咯咯的笑声。这大概就是来源于人类最原始的信任,而基于信任通过别人最终做成了事情,可以带来本能的快乐。遇到新鲜的尝试时,我经常对芋圆说:“你自己去,妈妈会一直在你身后陪着你,你需要帮助的时候,妈妈随时加入你。”绝大多数时候,他都可以在没有我帮助的情况下,把事情做成。而爸爸的操作方式更加简单粗暴,直接带他去体验那些“危险动作”,同时给予全方位的保护,以此来建立亲子之间的信任。

▲刚学会走路两个月就想在各种危险边缘驰骋的芋圆和开启保护模式的爸爸

放心大胆去干吧,干得好算你的,干得不好算我的。这是我2020年在工作中思考很多事情的出发点。激发人潜力的最好方式,就是让每个人勇敢地往前走,但当他们回头的时候总会发现身后有人守望。管理和带娃很相似,管兜底,也分享所有人的喜悦。之所以有这样的体悟,大概是因为一直以来我也是被我的老师和领导这样对待的,所谓“以诚感人者,人亦以诚而应。以术驭人者,人亦以术而待”,我依然相信投之以桃报之以李。

3 努力

关于什么阶段该教孩子什么,我和芋圆爸爸存在一定的分歧。我会觉得“开卷有益”,什么介入都不会嫌早,他潜移默化慢慢就学会了;而孩子爸爸会觉得你给的东西太早,娃根本就不会明白。结果就在上个月芋圆1岁10个月大的时候,他可以读出26个英文字母中的大部分字母,还特别喜欢在字母后面添油加醋地加上“Baba”或者“Mama”,变成“X-Baba”或者“W-Mama”。

▲花了十六块钱和半个小时在衣柜上装点的字母表

很多时候,知识系统只是本身看起来很复杂巨大,工作中的任务也是。这时候,最有效的方法是冷静地坐下来进行分解,从基础的开始慢慢做起,前进路上的每一步都有意义。我其实从来没有指望他在任何特定的年龄前能够认识这些字母,我只是想如果每天路过的时候,我们都能讲两个字母,那他很快就会记住。所以,努力的本质是科学分解、立刻开始和坚持不懈。

4 坚持

2020年11月,我给芋圆找了一家早教机构上课,以应对冬季半年室内的寒冷。作为一个内向的孩子,芋圆连着三节课上演了刚5分钟就崩溃赖在地上扒门要出教室的戏码。我每次都是连哄带骗吃东西溜一圈后,试图要把他带回教室。连续三周之后,他对机构的空间本身产生了强烈的抵触情绪,只要踏入机构的大门就开始哭。

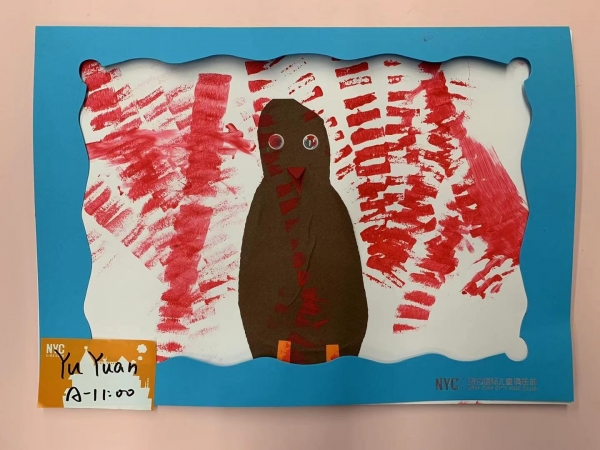

经过几次观察后,我发现芋圆所有焦虑和不安的来源,都是高频地与人进行双向互动所产生的。因此把课程从与人互动频繁的音乐课和体育课,变成了可以相对来讲独立做事的艺术课。从第一节课坚持了10分钟以后,就哭着要出去,变成现在可以全程45分钟没有特别多的情绪波动,完成一个小艺术作品。

▲芋圆第一个人生45分钟课堂的作品《感恩节火鸡》

正当我窃喜于芋圆的进步时,与芋圆外婆的一次视频中,我被“质问”:“他不喜欢音乐课和体育课,你就放弃了?”我才回想起我的成长过程中,处处都有“妈”这个角色的坚持和努力。不过对于芋圆的培养,我还是有自己的想法。“坚持”的前提是方向的正确,我们需要细致地分析孩子的性格,摸清他的喜好,然后因材施教进行方向的引导。找到了合适的方向,鼓励他坚定地走下去,坚持到最后。如果方向不对,坚持就意味着无效的损耗。其实不管是做科研还是做项目,道理都是相通的,通过科学的分析找出正确的坚持方向,而对于错误的方向,要及时止损,减少无谓的消耗与投入。

5 探索

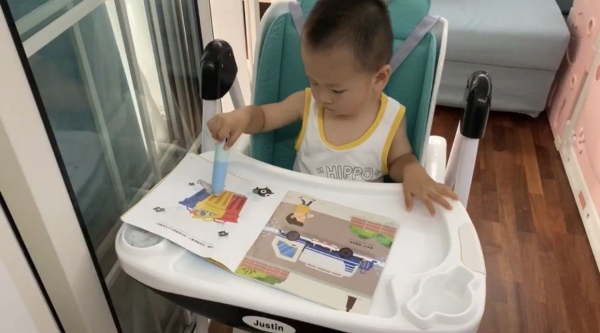

探索是人类好奇心驱动的一种本能行为,相信每个孩子小的时候都喜欢打开各种瓶瓶罐罐,看里面装的是什么东西,或者去寻求一个人为操作能带来的关联性后果(拨动各种开关引发不同状态控制结果)。芋圆特别喜欢我的同事小师妹送的一套点读笔,因为他的行为(点不同位置)本身会触发不同的结果(点读笔读不同的声音),他在思考行为和结果关联的时候,会慢慢建立自己对周围事物的控制能力。

▲一岁五个月时自己拿点读笔津津有味地看书

探索这个词,其实很符合我现在的工作内容和性质的定位:用现有的资源在未知结果的领域去做创新的努力。仔细咀嚼,探索和创新仍然有很大的本质区别——探索是一个过程描述,而创新是一个结果描述。在创新的过程中,探索是必不可少的,但探索却未必一定能有创新产生。2020年我所在的技术创新中心成立第五年,在这个从“探索”到“创新”的关键时点,中心拟定了《技术创新中心自发创新机制》来为从探索到创新提供更好的制度保障。

从探索的过程支持到创新的结果导向,我大概想到了这么几点:1. 工具。就像现在非常热门的“乐高班”的源头,用一些基础模块的多样化组合探索出无数的创新可能,在此过程中一些基础模块的创新表现一定会优于另一些,我们需要去找到这些好的工具。2. 思路。思路的关键点包括准确定义问题、设定目前约束条件下的解决方案、假设去掉某个约束性条件或者引入某个打破现有局面的新变量后的新情景判断等,最后一点与创新关联最大。3. 制度。给予宽松试错的环境,但仍然坚持以结果导向,给“不成功”以足够的包容,但给探索一个引导的方向。

我经常被身边人问到一个问题:“我感觉你都没什么时间陪孩子。会不会影响你们之间的感情?”因为,无论上面回顾到的责任、信任、努力、坚持和探索,都是以“陪伴”作为基础的。我一直不赞成站在“为事业牺牲家庭,没有足够的陪伴有点内疚”的角度来思考问题,一切关于生命(时间)的分配组合方式都是阶段性外部约束下的自我选择(最优解)。加班与出差中的我也很少会“分心”去想孩子,这极大程度上得益于给力的家人,也来源于我始终觉得我和孩子都是独立的个体。我确实陪孩子的时间不多,但家里的小不点仍然很喜欢他的妈妈。大概是我经常会蹲下来以他的高度看待这个世界,也会从他的视角出发思考问题,从而找到逗他开心的方法。这或许就是这些年经常被提及的“高质量陪伴”吧。

“你一定是想把娃培养成“学霸”吧?这也是不少人问我的一个问题。其实我目前还没有想那么多,只想好好挖掘一下孩子的兴趣和潜力。我们这一代父母会越来越多关注教育的本质,正如芋圆爸爸说,(高考)结果只是无心插柳,如果你一开始就想设计一条万无一失的道路,那你大概率会要失望。这些就是芋圆快速成长的一年,给我带来的对“成长”的新理解和感悟,希望新的一年里大家都能继续“健康快乐”!