清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

作者 │ 孙小明

2020年11月16日,第八届清华同衡学术周正式开幕。在11月17日上午的“空间规划管理的前沿实践”专题论坛上,清华同衡技术创新中心城市未来研究部副部长孙小明以《新时期空间治理信息化视角下的智慧用地管理》为题,从新时期空间治理新要求入手,解读新形势下用地管理面临的土地指标收紧、土地用途管制及高质量发展等方面的挑战,重点介绍了清华同衡技术创新中心如何利用智慧化手段解决用地规划实施与管理的难点。本文根据演讲实录整理,已经本人审阅。

各位嘉宾、各位朋友大家上午好,很高兴借清华同衡学术周的机会向大家分享一下技术创新中心近期的一些工作和思考。我今天报告的题目是“新时期空间治理信息化视角下的智慧用地管理”,整个报告分成四个部分。首先介绍一下城市发展新时期对于空间治理提出的新要求,以及在这样的形势下用地管理面临的诸多挑战,后面重点介绍智慧化手段解决用地管理问题的策略路径,以及技术创新中心开展的系统研发实践。

十八大以来,全面深化改革工作的核心目标就是全面推进国家治理体系和治理能力现代化,而在这个过程中,国土空间治理体系和治理能力现代化是它重要的组成部分和关键的空间载体。在治理过程中,我们以往的决策管理过程通常会存在着重行政决策、轻前期问题研究,以及重实施建设、轻实施过程监督管理的现象。因此实施过程管理和决策反馈优化修订是今后在治理过程中实现科学决策和行动的一个重要保障。

2019-2020年国务院办公厅、自然资源部发布了系列的政策文件,强调要建立国土空间规划体系并监督实施,全面提升国土空间规划治理体系和治理能力现代化的水平。而要实现国土空间治理体系现代化,其实是需要治理关系、治理制度和治理技术三大要素全面的协同和提升。在这个过程中,全面、详实、准确的国土空间数据资源体系,还有云计算、大数据、人工智能、现代对地观测等信息化技术的快速发展为提升国土空间治理能力现代化水平提供了坚实的基础。

在空间治理当中,土地是人类发展的重要承载空间,是人与自然关系耦合最密切、人与自然之间复合度最高的空间场所,也是矛盾冲突比较大的空间。而且用地具有多功能的属性特征,承载居住生活、经济发展、生态保护等不同功能用途,所以用地管理成为空间治理当中非常重要的抓手。

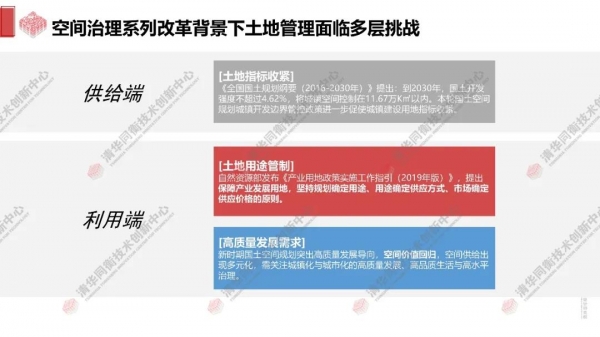

在新的改革背景下,用地管理也面临着诸多的挑战,一方面是在供给端,现在国家强调发展模式的转变,从增长式的发展向内涵式的发展转化,全国国土规划纲要也进一步提出要控制开发强度,控制城镇空间的建设范围,而且本轮国土空间规划中非常重要的工作即是划定城镇开发边界,进一步促使城镇建设用地指标合理收紧,推动发展和保护的协调。在利用端,当前政策也是进一步强调土地用途管制,同时高质量发展强调空间价值的回归,也是对我们的用地管理集约化水平和用地效益提升提出了更高的要求。

针对以上的挑战,我们聚焦自然资源管理部门的职能。自然资源管理部门是整个空间治理当中非常核心的部门,它承担统一行使土地等自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制职责的“两统一”职能。具体来说,在规划建设这条脉络上,它承担着从国土空间规划、土地储备整治、自然资源年度利用计划制定,到土地征收、征用,从城乡建设用地的划拨、出让,到规划管理过程中用地预审、规划许可、用途转用等具体的管理职责。在常态化的监测监督管理方面,也要承担土地的调查监测、统一确权登记、土地价格评估、市场监管以及土地集约节约利用评价考核等职责,可以看到自然资源管理部门的管理环节非常多,管理责任也是很重的。

在我们对自然资源管理部门进行调研访谈的时候会发现,因为它的管理环节多,管理责任重,同时涉及到的部门也非常多,所以大家普遍在用地规划实施和规划管理中会面临着“信息孤立”带来的困境,一方面是各个管理环节间信息相对的孤立,另外不同科室之间的信息也存在孤立,导致在管理的过程中工作效率和成效受到极大影响。具体问题总结下来有四点,一个是有规划、无计划,也就是说每年用地出让计划怎么制定缺乏一个量化的决策支撑。第二是有项目难落地,很多招商的重大建设项目用地选址的周期非常长。第三是已实施缺反馈,很多用地的使用情况如何,如何根据使用情况的评估动态地调整规划和土地供应,没有形成一个反馈闭环。此外,由于各个科室之间的数据仍是传统的独立存储管理方式,更新周期不一致,版本不一,且没有形成共享,很多用地数据没有办法统合起来支撑综合业务决策的需求。

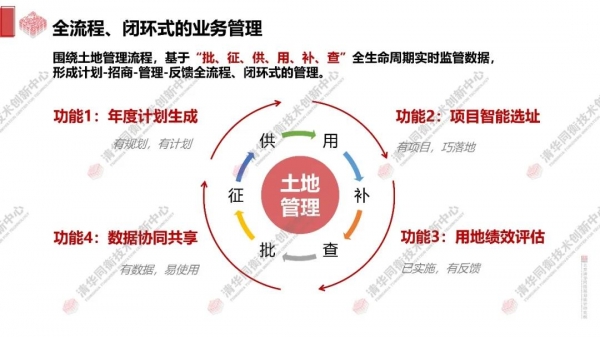

面对以上的困难,我们也在思考如何用一些智慧化、智能化的技术来应对现在用地管理当中面临的诸多困境。我们基于现在治理体系当中非常关键的全周期的管理理念,首先梳理用地管理的闭环逻辑,根据建设用地审批管理办法、业务流程调研等相关材料,我们梳理出用地管理 “批、征、供、用、补、查”的闭环业务逻辑,从建设用地审批、征收到供地,再到土地利用的占补平衡、监督督察,形成了一个完整的闭环。

基于这个用地管理闭环,我们提出“全流程、闭环式”的智慧化解决思路。首先是“全流程”:实现“批、征、供、用、补、查”全流程的数据监测,同时结合业务需求,把所有业务数据进行结构化的提炼。针对重点项目进行部门间横向的关联分析,打破部门壁垒,从用地全生命周期的角度,来分析不同环节中数据背后的含义,便于及时发现相应的问题。同时增加历史纵向维度的对比,研判变化趋势,进而识别变化的成因。通过结构化提炼及横纵向分析,实现数据的升维,来对用地的全生命周期进行监控。第二个思路是“闭环式”,因为在用地管理决策过程中,除了针对过程、流程的管理,实施成效的反馈和优化也是非常关键的。所以我们提出要进行多维度的评估,从人口、设施、环境、房价等角度,建立评估指标体系来评估土地的开发效益。同时通过人地关联分析,也可以支撑用地投放方向决策,辅助土地供应计划的制定。基于数据分析的问题诊断和决策反馈来实现土地增优盘存,实现精细化的空间治理。

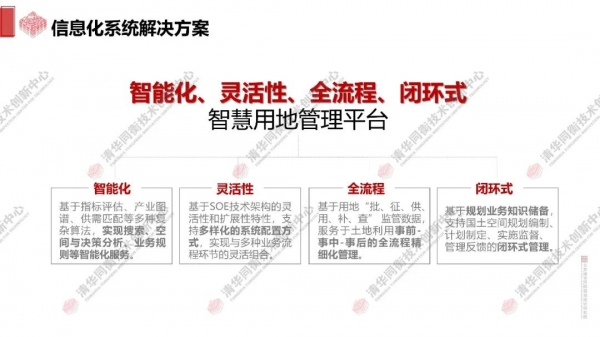

在以上思路的指引下,我们提出了智能化、灵活性、全流程、闭环式的智慧用地管理的平台化解决方案,第一是智能化,基于指标评估、供需匹配等算法,实现整个用地供需的空间搜索和决策分析,以及智能化的业务服务。第二是灵活性,基于SOE等基础架构的灵活扩展性,使得这个平台能够在基础建立起来以后,根据业务需求拓展不断地进行业务流程和业务需求模块的叠加。第三是全流程,实现土地利用从事前、事中到事后的全流程管理。同时基于我们对于规划业务的知识储备,实现从规划编制、计划制订、实施监督和管理反馈闭环式的支撑。

在系统架构方面,基于国土空间资源一张图,从政务数据到大数据资源的基础,以及SOE框架应用的服务,为自然资源部门、建设部门、发改部门不同的用户主体提供智慧用地管理的服务。

围绕着整个土地管理的流程,基于“批、征、供、用、补、查”全生命周期实施监管的数据,研发年度计划生成、项目智能选址、用地绩效评估以及数据协同共享这四大功能,回应自然资源部门的管理难题,智能生成计划,更快实现项目落地,实施后反馈效益评估,最后通过数据协同共享实现全面的业务服务的支撑。

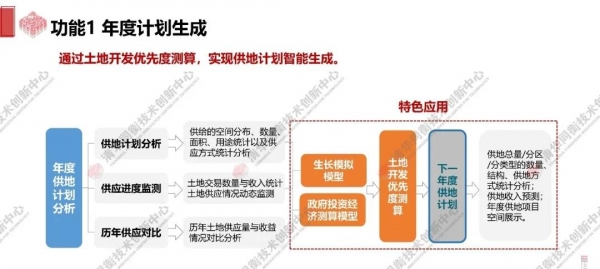

下面把这四大功能给大家简单地介绍一下。第一个是年度计划生成功能,可以对目前的供地计划进行空间分布、数量、面积、用途、供应方式、收入等不同视角的动态统计和分析监测,同时结合城市生长的动力因素和限制性因素,建立生长模拟模型,基于政府投资经济测算的模型,测算土地开发利用优先度。通过一系列量化分析,制定下一年度的供地计划,并预测供地收入。在系统的界面中还可以针对供地计划,从不同的类型和来源维度,从不同的行政区和园区尺度进行全方位的计划分析和进度监测。结合模型的测算结果,把土地开发的进度在空间中进行量化的展示,支持下一年度供地计划的智能生成。

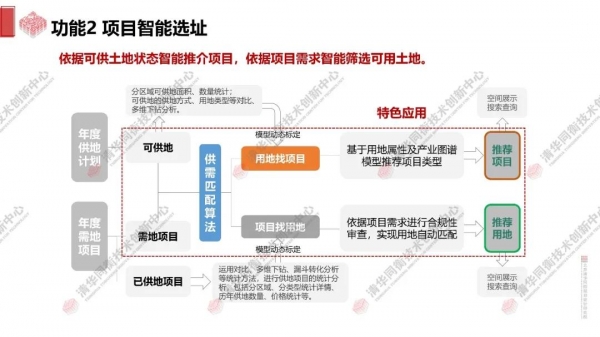

第二个功能是项目的智能选址。在当前城市发展过程当中,产业空间、创新空间的项目落地对于带动城市的就业和发展是非常关键的因素,项目的智能选址能有效地支撑项目选址,提升项目落地效率。一方面在空间上把可供地资源进行全面的盘点,实现不同维度量化统计和区位分析。对于需地项目,一方面可以支撑已经在项目列表中需地项目选址,另外也可以支撑新增的需地项目选址,根据需求去查找相应的用地,通过可供地和需地项目之间的供需匹配算法,能够实现用地找项目和项目找用地。同时通过分析以往的已供地项目,对比它的匹配原则,可以对供需匹配模型进行不断的训练、优化,并对参数进行标定。总的来说,在平台当中可以实现可供地的一览,包括整个地块的空间位置、遥感影像、规划参数、土地状况、产业导向等等详细信息的查询,同时对于需地项目能够空间化展示,有一些项目需要找用地的,我们可以结合落地需求,基于供需匹配算法,智能匹配用地,对比查看匹配用地及周边的设施、环境信息,促进项目的精准落地。

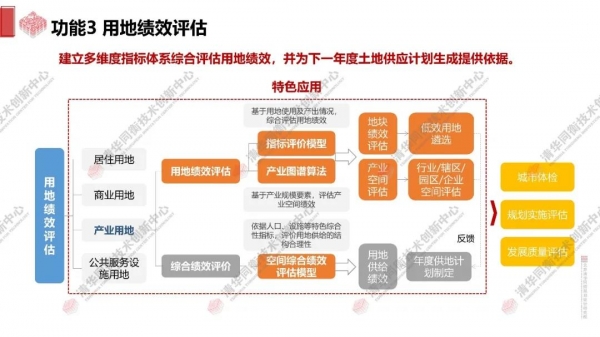

第三个功能是用地绩效评估。是针对城市当中的居住用地、商业用地、产业用地和公共服务设施用地,建立不同维度的评估体系来评估土地的空间效益。以产业用地为例,一方面可以结合投入产出情况,遴选低效用地,同时对产业园区进行空间绩效评估。除了产业的经济产出之外,还依据人口、设施等特色性指标去评估产业用地对周边城市发展的带动作用,建立综合的绩效评估,以这种评估的结果为城市体检、规划实施还有发展质量评估等提供相应的依据。具体在平台当中,可以实现绩效评估结果的空间化展示,比如说目前建立的评估体系当中,会从土地产出率、容积率、固定资产投资强度等对产业空间进行相应的绩效评估,进而能够识别低效用地,同时可以看到园区和企业优势和短板,为企业转型或者园区用地优化提升提供相应的决策支持。

最后系统还实现了数据协同共享功能。因为目前用地管理涉及到不同的用户层级、不同的业务部门,所以需要用多样化的平台设计方式来满足诸如领导大屏的辅助决策,或者是业务部门专业化的业务操作等不同场景界面形式的设计。

总之,这个平台的解决方案一方面是基于多源数据,包含土地利用性质、权属、规划条件、土地来源、基本地价等土地数据,土地整理、审批、供应、确权登记等业务数据,以及项目类型、投资总额、用地需求、预估税收就业等项目数据。结合着土地、业务和项目这三大数据中心形成的数据平台服务,再结合着我们的各种指标评价、生长模拟、经济测算模型等专业的应用模型,来支撑土地管理多维度的业务应用。此外,我们还通过多样化的工具,比如说目标和指标查看、进度跟踪、横纵对比、图表联动、智能计算等多种系统工具的提供来增强用户的体验。

以上是关于我们在智慧用地管理方面的一些实践和探索,但是大家也知道空间治理过程中用地管理只是其中的一个核心板块,而且用地本身具有非常强的多功能属性。习近平总书记提出,我们不仅要关注用地的经济效益,同时除了它的生产功能、承载功能,要更关注它的生态价值。所以,我们在智慧用地管理系统迭代的方向上一方面聚焦管理系统本身,可以通过模型的迭代,比如像空间绩效综合评价模型算法,以及AI用地的智能推荐,用模型迭代的方式来推动多情景的用地增长模拟,多维度的存量更新决策,实现多情景、多维度量化决策应用的升级。另一方面,我们围绕着智慧用地,从更广义的空间治理的角度拓展建筑、设施、矿产、地质灾害、生态修复等一系列的管理系统,通过信息展示、专项评价、评估预警、决策分析来全面地支撑空间治理的智慧化和治理能力的现代化。我们是作为规划院的技术创新中心,对于用地、建筑、设施等方面的研究经验相对会更丰富一点,而涉及到矿产、地质灾害、生态修复等一些新的领域,希望和更多的同仁一起合作,共同拓展不同的管理系统的研发,为空间治理的智慧化贡献更多的力量。谢谢。