清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

作者 │ 林文棋

2020年11月16日,第八届清华同衡学术周正式开幕。在11月17日上午的“空间规划管理的前沿实践”专题论坛上,清华同衡规划设计研究院总规划师、技术创新中心执行主任林文棋分享了题为《创新驱动的新时代数字城市发展思考与实践探索》的报告,从数字化、数字经济与数字城市的概念解析入手,深入解读了数字经济对我国中长期经济社会发展的战略意义,并指出基础数据底板的统一建设、城市数据深度分析的创新驱动及系统平台工具的常态化决策支撑,是新时代数字城市的“新使命”。本文根据演讲实录整理,已经专家审阅。

首先非常感谢新老朋友参加由技术创新中心承办的学术周专场,大家一起来分享交流。我的演讲题目是《创新驱动的新时代数字城市发展思考与实践探索》。虽然这个报告由我来作,但这是整个团队合作的成果。结合今年学术周的主题——“传承坚守、创新展望”,给大家介绍和交流一下技术创新中心近一年多来的探索和思考。

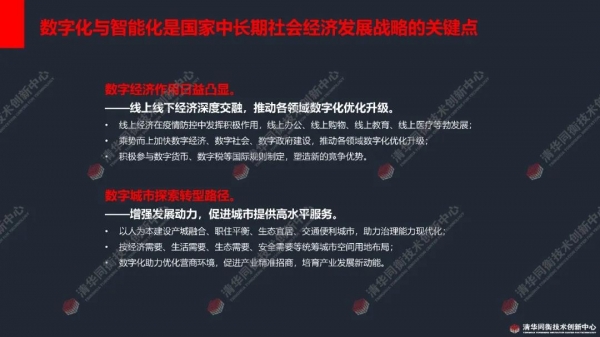

我分享的题目其实和数字经济、数字城市有关,这是未来国家在“十四五”里很重要的战略支点。数字经济的作用目前已经凸显出来,尤其大家能感受到在疫情期间大量的线上线下的会议、方舱医院的直播,以及城市封闭后整个社会的运转效率,比如说物流的配送、社区的人流监控可以做到非常细的程度。所以应该说数字化在我们未来的五年里会在整体上有一个非常大的突破,这是其一。

第二,从城市的角度来看,我们五千年文明里第一次真真正正进入了城市人口大于农村的人口时代。中国的历朝历代的大量治理经验和治理路径等等,都是基于农业文明,而现在是我们真正意义上接触到城市文明,城市里人的交流密度、联系的频繁程度远远高于农村,由此带来的大量城市复杂性就开始显现出来了。

数字城市是当前唯一能够对城市进行精准刻画的、高效率的办法,我们在这方面对产城、职住、生态、交通、营商环境等等进行了大量的研究,试图通过研究来刻画城市运行的多个方面,从而为我们的决策提供更好的依据。

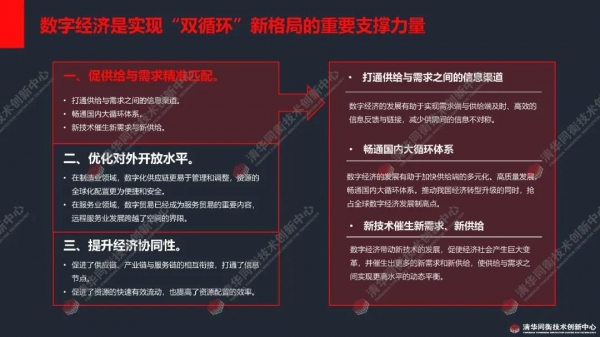

数字经济是实现“双循环”的一个主要力量。首先,它包括供给和需求的问题,这里会涉及到打通供给和需求之间的信息渠道。中国为什么这次能够做到精准抗疫?因为我们有一个非常强大的供给链或者供给与需求之间的匹配链,如果这点做不到的话,我们封城、封小区、封街道都是不可能的。大家回顾一下武汉在刚开始封城的时候是很崩溃的,可是到后来当全国陆续有其他城市封城时就有了经验,情况就好很多,这里就会涉及到整个供应体系和需求体系匹配的问题。

第二个是以此为基础的空间大循环。国内大循环这件事我们已经提了将近40年,大家可以去查关于大循环的概念,我们大概在八十年代的时候就提出过,当时发改委专家王建就提出国内和国际的大循环,当是大循环的界面是在东南沿海地区,要参与到国际大循环和国内大循环里。这次重新把大循环的概念提出来,其实跟我们扩大内需有直接的关系。这么多年来中国经济建设、基础设施建设的完善,以及我们整个线上线下的协作,国内大循环这套体系目前来说触角越来越伸向广大的农村,类别越来越多。所以从数字经济的角度来看,未来无所不包。由供给和需求带来的其实是技术上的更新。反过来新技术的更新也会推进供给和需求双方的匹配。比如我们前面谈到很多关于企业之间的人才、产品、市场有大量的连接,这些连接是可以被实时评估的,评估结果可以转化为新的生产力。

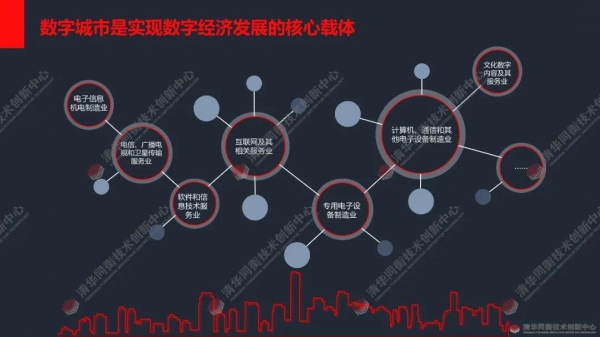

从数字城市的角度来看,应该说它是实现数字经济的核心载体。大家知道虽然农村大量接入到数字经济里来,但是城市按照现在的预测,可能在未来10-15年,按照一年0.8%的城镇化增长率的话,到2035年我们会达到73%左右的城镇化率。所以城市的附加程度很高,正是由于有了数字化技术手段的介入,我们可以看到无论从电子、电信、广电、互联网、装备制造、文化等等各个方面都得到根本的提升和推进。所以“数字”会变成我们未来五年、十年甚至十五年内很重要的关键词。

其实“数据”本身很多时候会被误解,很多时候说让数据说话,但是数据是死的,说不了话,数据本身只是一种客观存在的东西,这个东西需要我们用知识来驱动,然后对“数字”进行解疑释惑,从而判断出它的趋势、矛盾、冲突等等。“数字”是一个对象,知识是一个内涵,所以最关键的还是用我们的知识体系来推进这种创新。

这是非常炫的一张图(见上图),中国的创新指数从2015年29位跃升到2020年的第14位,可以预期后边还会有更大的提升。未来我们的创新在国家的战略指引下会更多地纳入到各行各业里。

用什么样的办法来创新?大的方面来看,有图像感知、城市实体-虚拟空间耦合、城市大数据平台、智慧应用等等。我们可以看到在这之下有大量的新技术、新概念,有数字孪生、视觉智能、城市操作系统、时空大数据、城市5G、BIM与CIM、数字视网膜等等等,还有城市区块链、智能城市操作系统、智能建筑这些技术。大量的新技术,最关键的是怎么用它们来解决我们的问题。我们要做这么多事情,我们有很多的概念、很多的目标,但面临的最大的问题是什么呢?就是现在的系统多、杂、乱,数据有没有价值?如果有价值,应该怎么用?

基于上述情况,数字城市方面我们需要解决几个大问题:第一个是数据治理的问题。数据治理从最开始来自一些企业,现在逐渐延伸到建筑规划领域。第二个是如何利用这些数据做深入的分析,使其成为创新驱动力是很关键的一点,如果没有一整套的分析逻辑,数据仅仅是数据,它也可能会骗人。驾驭数据很关键,一定要有由知识带来的整套能够驾驭数据的技术体系。第三个是有了这些技术体系之后,我们要做很多的系统平台。

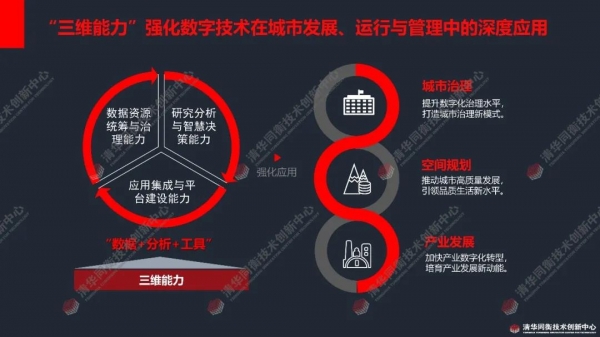

通过这样梳理,会涉及到“三维能力”的问题,就是从数据资源的统筹和治理,一直到研究分析和智慧决策能力的集成,最后形成应用和平台建设能力的集成。基础能力形成完之后再应用到场景里,包括城市治理。城市治理首先是面对人,其次是面对空间规划,然后是面对产业的发展,产业数字化以及数字产业化,整合起来就是人、地、钱。

第一个就是用数字化的治理打造城市治理的新模式。这会涉及到大量的知识库与数据库数据,来支撑我们的决策模拟、绩效评估、诊断预警与运行监测等,每一个方面都可以分成很多更细的自有逻辑。

第二个是要推动城市的高质量发展。这里会涉及到规划方案评估,这是我们的前评估。另外是规划实施之后的后评估,以及在实施过程中的模拟预测、供需匹配等等,它同样也需要一整套的由数据评估模拟遴选出来的一套知识体系,形成高质量发展目标指导下的技术逻辑。

第三个是关于产业数字化转型方面的培育产业发展新动能,这是一个国家最重要的点。大家知道15个RCEP成员国正式签署协定,类似这样一些内容如何在一个大的“自贸区”的背景下,输出更多的服务和贸易,这是非常重要的事情。这里边会涉及与产业相关的企业、专利、税收、人才以及市场链等等大量的分析,从而进行现状评估、发展预测与精准选择。

经过以上的思考,我们得到了整套的数字城市创新产品的全景。从数据管理平台到模型工具平台再到智能应用平台一整套的体系,我们其实已经做了一些,包括数据治理、空间治理等等。

第一个是以数据治理为核心的数据管理平台,这里会涉及到“一库、一平台、一体系”,简化为三个“一”的一体化建设。“一库”是跟业务相关,“一平台”是跟技术相关,“一体系”是跟生态相关,还需要一整套的机制保障。

第二个是以“灵活配置”为目标的模型工具平台。其中,最关键的一点是从我们的专业技术业务角度来做很多模型的开发。模型的开发很多时候不是去编码,我们现在推崇无码配置的方式。如果要做到这一点,就要提供大量的基础算式做拼接。这个系统我们基本上已经做完,而且在国土空间规划“一张图”里得到很好的应用。

第三个是以“控件”为单元的智能应用平台。有了数据和模型,后面就是去构建各种各样的应用,这些应用包括最后算出来的结果,有地图、表格等各种各样的分析,它们可以作为一个产品直接植入我们后边将会谈到的各种各样的展示平台上。这样就构建了从数据到模型到应用的整套体系。

这张图是一个数据治理的整体框架(见上图),可以看到从数据的汇聚,到数据的服务,以及中间处理,其实是一整套完整的逻辑以及体系。这里从数据接入、地图服务、感知、同步以及数据上传等,是一个大的整体框架。有了这个整体框架之后,我们可以提供数据的下载、数据的实时推送、数据的检索、地图服务、数据同步以及各种各样的对外接口。我们把它叫作底板,也可以把它叫做大水库,做成我们自己的水库,可以接入,也可以对外服务。

数据治理里其实最最方便的是数据标准体系,这是起步期最关键的一步。如果没有一套完整的数据标准,其他后续所谓的所有的分析都是零。有了数据标准之后,过程之中是数据把控。我在地方调研的时候,有的地方领导说我们做的系统很多,但是一套系统都没用,验收完之后就死了。我就问他为什么?他说进到库里所有的数据,没有经过严格的审核审查,所以不敢用。这其实是很无奈的事情。所以,数据质量管控是我们做整套数字城市里最关键的,尤其对政府来说这个是非常重要的。如果不做完整的数据管控,人家就不敢用,因为任何坐标的偏差可能都会导致法律的诉讼。

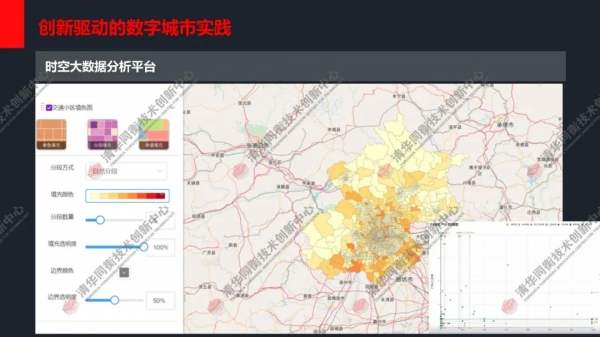

在数据治理的基础上,我们进行时空大数据分析平台开发,可以看到这是北京的,在这里我们计算出来的是非常标准、非常权威的结果,而这种结果可以调整。有了这样的数据就可以做基础信息平台,做规划一张图。有了基础平台,有了模型,后边的工作就可以接着做起来。我们做到现在已经可以定制化了,根据地方的需求来做定制。

从2015年开始我们就做城市体检工作,可以做到城市体检诊断与治疗相结合。最关键的一点,不是为了体检而体检,而是为了治疗城市病。有了这些数据、并且进行数据融合打通之后,我们给某一家大型央企做了一个跟不动产相关的城市评估和投资的研判系统,包括从宏观、中观、微观的指标体系,一直到城市的发展、地价、房价的对标,做得非常细,因为保密关系有些数据就不放出来了。

智慧用地管理系统前面已经提到过了,原来我们想做这个事情做不了,因为数据不能支撑。现在有了不动产的数据基础,便可以自动生成报告,使得数字经济有智慧招商成套的场景,以供企业精准选择。这个平台(见上图)现在已经实施,图中展示的数据仅做演示使用,因为会涉及到我们一些数据不能对外公开。

通过这些内容大家可以看到,我们从数据治理这个根开始,然后能够生长成一棵大树,这个大树的顶端就是领导的价值判断,中间各种分枝,结的各种果实都是分门别类,最终要汇到领导的价值判断。

我们还要有环境关怀,所以我们很早就做了关于二氧化碳排放的数据分析,未来应该说,产业的发展以及环境的保护会重新提到一个非常高的高度,所以这些工作我们都在跟进。这个是当时给环保部做的一个平台,这个是给发改委做的平台。

最后做一个广告,借今天这样一个机会,大家有兴趣的话可以扫一下我们的二维码,上面有刚才提到的相关产品的介绍。我的介绍就到这儿,谢谢大家。