清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

作者 ▏林文棋、郝新华、吴梦荷、谢力唯、吴纳维、李靖

此前我们曾撰文就湖北黄冈在此次新冠疫情中暴露出来的产业发展的问题作了一些分析,实际上作为地方产业发展面临转型困境的一个代表性地方城市,产业发展的问题在疫情爆发之前就已经存在,而疫情只是在一个相对比较极端的情境下将这些问题进一步放大,从而起到了一个聚焦效应。

放眼全国,其实与黄冈同样面临产业发展转型困境的地方城市也有不少,如何来破解这些难题?在谈黄冈的那篇文章中限于篇幅关系,我们没有就破解办法展开详细论述,本篇文章将对这个问题进行进一步分析,以期为地方产业转型提供一些思路。

中央对于产业转型升级有过哪些部署?

对于产业转型升级的问题,中央一直以来都高度重视,特别是2019年曾召开过多次会议对全国产业发展作出重要部署,我们不妨对此作一番简短的梳理回顾。

2019年8月26日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第五次会议,研究推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局问题、提升产业基础能力和产业链水平问题。2019年11月6日,国家发改委公布了第29号令,宣布从2020年1月1日起施行《产业结构调整指导目录(2019年本)》。2019年12月,中央经济工作会议召开,再次强调了要根据各地区的条件,走合理分工、优化发展的路子,落实主体功能区战略,完善空间治理,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。

自2018年4月以来,中央财经委员会的历次会议,都是针对事关党和国家事业全局的大事难事进行系统谋划,作出详细布局。2019年的会议也不例外,近两年国内外形势错综复杂,我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,同时,技术封锁和贸易保护主义对全球产业链构成的威胁也日益严峻。因此更凸显了中央财经委员会第五次会议意义重大。

会议研究的内容主要聚焦于区域经济布局和产业链两个方面。关于前者,会议强调的落脚点是在“中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式”这个论断,这将对中国未来的城市发展和产业发展产生深远影响,“强者更强”、“分工明确”的城市和区域发展格局很有可能会出现。关于后者,会议强调的落脚点在“现代化”这个目标上,重点要解决的是产业链被“卡脖子”的困境,在“大而全”的产业链现状基础上实现“高精尖”的突破,促进产业迈向全球价值链中高端。

在这样的政策背景下,对于地方政府来说,必须重新审视现有产业政策与中央新精神之间的契合度,根据自身区域发展的特点主动调整产业政策,促成地方产业转型升级。客观地讲,这个任务还是比较紧迫和艰巨的,首先是要从国家整体发展战略的高度来领会中央精神,调整好自己的心态;接下来就是抓紧时间对现有产业政策进行调整优化,及早布局,占领先机,实现产业的平稳转型升级。

政策上有了方向,接下来就是落实。具体怎么落实非常重要,然而就以往的情况来看,在实际制订和执行产业政策的过程中,往往会有地方政府步入一些误区,对于自身产业发展现状和潜力把握不足,对中国产业发展的客观规律认识不清,在发展方向和战略上又缺乏独立、理性的看法,为了争取支持而盲目跟随中央或上级政府政策,不顾当地实际情况选择时下“热门”的产业,导致定位出现偏差,发展乏力,“产业空城”屡见不鲜,给地方财政和政府形象带来严重的负面影响。

早期我国的产业政策以选择性政策为主,为各地的产业发展方向提供了明确的指引,然而随着改革开放的不断深化和产业水平的不断提升,我国的产业政策逐渐向功能性产业政策转型,在中央财经委员会第五次会议中进一步提出“使市场在资源配置中起决定性作用”,国家对经济活动的直接干预逐渐弱化,而更多提供产业发展原则上的指引。因此各地在产业发展方向的确定上需要有更多的独立思考和科学研判能力,在大趋势中寻找适合自身特点的产业方向,服务高质量发展的区域经济布局。

现有产业规划与研究方法的不足与缺陷

上面谈到的地方政府在制订和实施产业政策的过程中面临问题的根本原因,可以概括为三个方面:“缺知识、缺技术、缺能力”。这实际上反映了现有产业规划与研究方法的不足,具体表现在知识体系、算法技术、数据能力等方面的支撑不足。

一是知识体系局限。

目前的产业研究领域呈现出向宏观与微观“两端化”的趋势。宏观层面,产业研究与规划着重对地方经济的总体格局和走势进行把握,却难以对地方政府产业计划的制定和实施起到直接的支撑作用;微观层面,对细分行业的研究更关注特定行业甚至是某一产品本身,研究视野困于一隅,仅能从某一产业领域看待其自身或相关度较高产业的发展趋势与前景,导致大量产业研究“有纵深、欠广度”,地方政府难以对产业全局拥有全面深刻的认识。

二是研究技术局限。

传统的产业研究与规划通常以定性方法为主,基于研究人员的长期经验积累和委托单位的诉求形成目标地区产业发展策略,但往往会受到研究人员经验不全面、认识有偏颇的影响,加之当下许多产业研究“就产业论产业”,忽略了地方条件的差异性,从而影响规划方案的可靠性和落地性。

三是数据及计算能力局限。

数据和计算能力的缺乏导致实践环节长期无法走向定量科学客观的研究,阻碍了对地方产业进行全行业系统性的全局研究。

现状产业研究常见的数据以信息密度低、非结构化的信息为主,造成数据资源使用效率低下、数据内容局限等问题,计算能力不足,更多依赖人工判读,由此引发了研究过程维度过于单一、对产业发展的外部环境和地方自身条件支撑能力考虑不足的问题。而在招商环节,多数机构依赖于自身企业合作网络或信息搜索,招商范围受限,且难以对企业进行全景式了解,进而导致招商不精准、需求错位、风险不明,无法满足地方发展中对产业全面考虑和快速落地的需求。

大数据时代的技术解决路径

当前地方产业发展研究中困境的解决,需要从认识层面上升至技术层面。大数据时代为我们拓展了诸多研究的新方法和新工具,这对于在产业发展困境中步履蹒跚的地方政府来说尤为迫切。

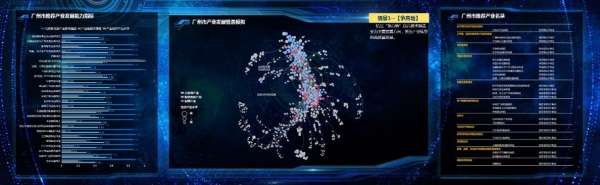

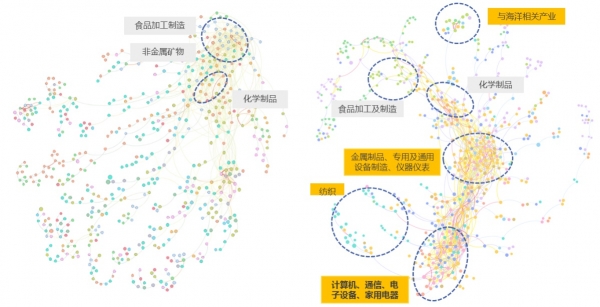

当下常见的新方法和新工具包括使用新数据对产业发展进行更精细的时、空间精度分析,对产业数据进行可视化等形式;除此之外,更多跨学科算法的引入也为我们打开了更多思路,从复杂网络的角度看待产业发展也是一种较新的视角,例如将产业抽象成节点、产业间的联系抽象成节点之间的连线,使用机器学习的算法解析产业间相互依存的组团化关系,从而看到了产业之间多维度联结的“图谱”。

随着学术研究的不断深入,新方法往往会带来新的发现、并衍生出新的应用。通过产业相互依存的“图谱”,可以直观观察宏观产业形态的演变、监测产业结构的变化、洞悉区域间在产业链上的协作和竞争关系,并基于网络传播的思想去预测产业网络中的变化,从而形成各地产业发展的规划预期。

▲全国产业图谱的演化(左:2000年,右:2015年,颜色代表产业所属行业类别)

(资料来源:北京清华同衡规划设计研究院相关成果)

但需注意的是,新技术的应用并非对既有理论的颠覆,与产业经济学、经济地理学等学科的理论的融合是新技术得以支撑实践应用的基础,此为新技术应用的“立身之本”。

地方产业升级转型是一个长期的过程,需要在科学的指导思想和新技术支撑下,不断调整、逐步实现,以常态化的动态调整机制保障产业升级转型的顺利进行。习近平总书记指出:“供给侧结构性改革的根本目的是提高社会生产力水平,落实好以人民为中心的发展思想。”产业升级转型不能是为了转型而转型,也不能成为政绩的注解,而是要通过产业的转型升级不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,使广大人民群众共享改革开放的成果。

(清华同衡技术创新中心梁军辉、陈会宴、刘杨、龚烁亦对本文有重要贡献。)