清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

2019年10月20日上午,在本年度中国城市规划年会上,由清华同衡规划设计研究院与重庆市地理信息和遥感应用中心联合承办的主题为“空间发展评估与城市体检”学术对话,邀请了10位国内相关领域知名专家,向与会观众分享了各自的学术观点和实践成果。我们整理了各位专家的报告发言,向大家陆续推送报告文章。所有文章均经报告人本人审阅。

本篇为易智瑞(中国)信息技术有限公司蔡晓兵高级副总裁的报告《智慧规划背景下GIS还能做点啥?》。

蔡晓兵:智慧规划背景下GIS还能做点啥?

各位专家好,我这次的演讲题目是《智慧规划背景下GIS还能做点啥?》。

首先是原来做了点啥?我大概20年以前在规划系统待过一段时间,GIS也是那个时候开始。那个时候GIS能干啥呢?做来做去,就是做出图、可视化的查询等等这些事情。不过,现在情况发生了非常大的变化,我就在想,GIS现在到底还能做点啥呢,这是我的一个思考。

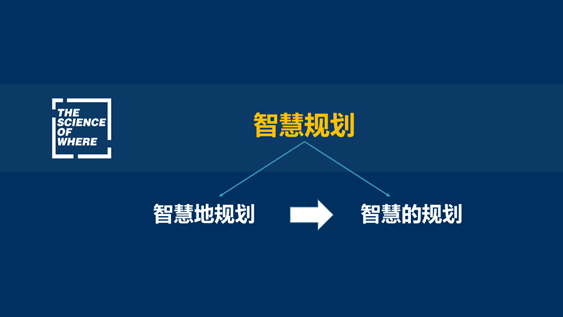

智慧规划,在我看来应该是有智慧的。首先是把规划看成是一个动作,一个行为;后面是一个结果。实际上智慧是规划的一个前提,也就是说规划的过程必须是智慧的,不然结果不一定智慧。

那么这个过程里面GIS能帮我们做点啥呢?一个是从宏观尺度对各种信息模型进行支撑。比如从地形地貌的景观生态信息模型到城市信息模型,到城市规划和城市设计,再到建筑信息模型,GIS可以让我们很深入地从宏观层面相对比较平滑地过渡到微观的层面,我们可以很好地去做空间设计,去做分析。在规划驱动和三维建模上,GIS相比大家常用的CAD,在使用上也会有更好地契合。

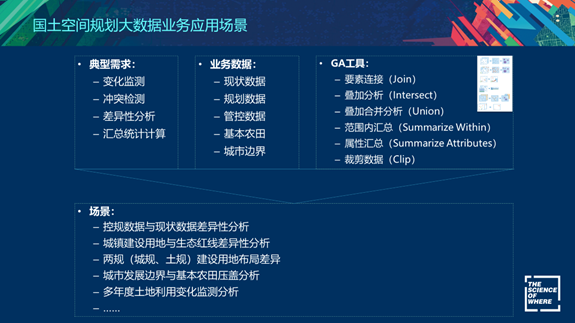

另一个就是GIS现在主动寻求跟一些主流的IT技术潮流融合。现在很重要的一个技术就是大数据,国土空间规划对一个应用场景的分析里面,会有各种各样的数据。将这些数据结合,形成我们针对大数据处理的一些工具,对地理空间等大数据进行分析,在各种场景里面做差异性分析。

原来也可以做类似的工作,但是那个时候是针对数据量不那么大的情况,而现在是数据量巨大的时候还能去做它。我们从开始的基本实验到实际的项目,通过前几年的实践,比原来有了巨大的进步,以前运算要很多天,甚至没法出结果,现在只要几个小时就可以完成了。

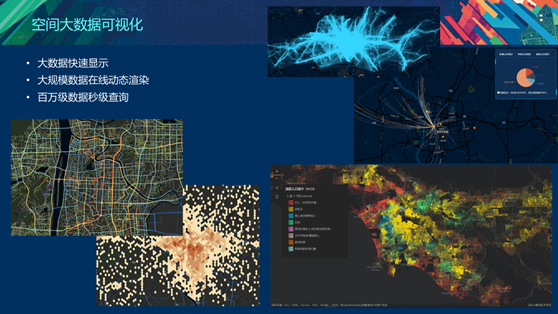

前面我们讲到很多在城市这个空间尺度上的一些分析,涉及到巨大数据量的时候,结果表达也很重要。这个例子中,可以随时把我们想要关注的一些范围指标输入,马上就能获得分析的结果。

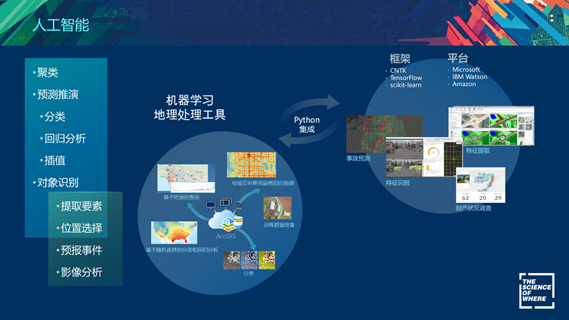

再一个就是与人工智能的结合。GIS本身具备打造成一个人工智能的平台的基础,但是它需要引入深度学习、逻辑训练等这些成果,然后和空间的算法结合起来,去完成很多的分析,它能把空间分析的平台和人工智能这种开放式的框架很好地整合在一起。我们可以看到这个分析是比较典型的应用,在评估和体检里面,我们有很多这样的需求。

还有时空信息的挖掘,包括它呈现出来的新的表达方式,用一种空间体的方式来对我们的分析结果进行呈现。再比如回归预测分析,就把它变成一种可以实际运行操作的一个工作流的方式来完成,这样就可以跳出原来在研究层面上的工作,可以结合实际的业务工作来变成一个工作流,完成训练数据集到我们训练引擎,再到预测工具这样的一个工作流。

我想到前几天我们在北京开的用户大会上,地理信息科学之父Michael F. Goodchild提出将更多的数据科学引入GIS,把地理数据科学作为GIS下一个新的发展方向。我想这个本身可能是对GIS的重塑,虽然过程比较痛苦,但它能使自己获得新生。我觉得对我们规划也是一样,谢谢!