清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

2019年10月20日上午,在本年度中国城市规划年会上,由清华同衡规划设计研究院与重庆市地理信息和遥感应用中心联合承办的主题为“空间发展评估与城市体检”学术对话,邀请了10位国内相关领域知名专家,向与会观众分享了各自的学术观点和实践成果。我们整理了各位专家的报告发言,向大家陆续推送报告文章。所有文章均经报告人本人审阅。

本篇为中国自然资源经济研究院副研究员郝庆博士的报告《国土空间开发保护现状评估的尺度转化与传导机制》。

国土空间开发保护现状评估的尺度转化与传导机制

感谢主办方的邀请。我主要在自然资源系统从事国土空间规划研究编制工作。现在谈一下对国土空间开发保护现状评估与城市体检的理解。

1.从过去看

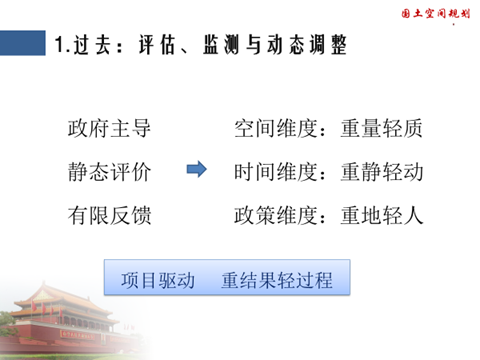

现状评估、动态监测、动态调整不是新的概念。但以往的评估主要是政府主导、静态评价、有限反馈。在空间维度上,重量轻质;在时间维度上,重静轻动;在政策维度上;重地轻人。比如,在每一轮规划编制之初重视规划评估,评估结果对规划编制有影响,但规划实施过程中的评估则稍显不足。评估内容侧重于评价政府管理工作的成效,往往忽视了公众的意见。整体看就是重结果轻过程,未能很好体现以人为本。

2.从现状看

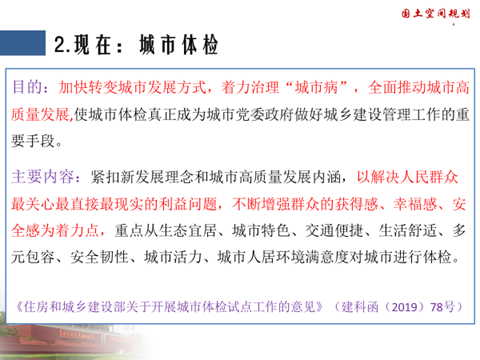

今年4月份住房和城乡建设部在11个城市部署了城市体检工作。该项工作以治理城市病为目标,以解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题,不断增强群众的获得感、幸福感、安全感为着力点,评价指标多数与市民生活息息相关。

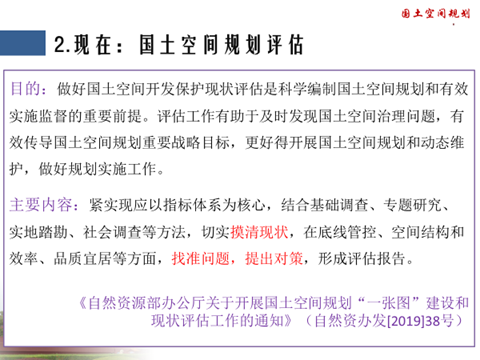

7月份自然资源部提出的开展国土空间开发保护现状评估,主要是摸清国土空间开发保护的现状,找准问题,提出对策,支撑国土空间规划编制实施。两者既有区别又有联系。

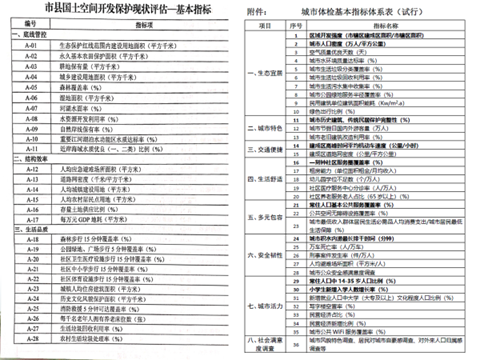

从指标体系上看,国土空间开发保护现状评估的指标包括底线管控、结构效率和生活品质三类。其中,生活品质指标与城市体检的很多指标具有相似性。目前两项工作均还处于试点阶段,还存在评价指标体系不完善、动态反馈机制不足等问题,需要在实践过程不断地对评价指标体系进行调整完善。

3.从未来看

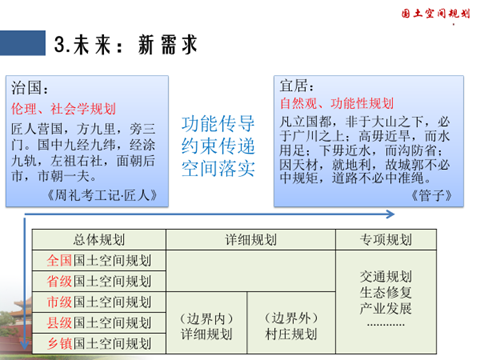

未来国土空间开发现状评估与城市体检需要着眼于建立国土空间规划体系和完善国土空间治理体系的现实需求。空间规划和空间治理向来是有两个目的。一是满足国家自上而下的治理,服务于国家统治需要。二是营造宜居宜业的环境,实现自下而上的治理。中国作为一个幅员辽阔、多级行政层级的大国,需要将国家的重大战略和治国理念进行功能传导、约束传递和空间落实。

国土空间规划体系作为空间治理的外在形式,承担了这个功能。国土空间规划的核心实质是空间规划权在不同层级、不同类型规划间的分配问题,具有系统性、层次性和衔接性。

国家和省级国土空间规划是战略引导性,主要是保持国家的长治久安和持续发展,要兼顾粮食安全、资源安全、经济安全、国防安全、社会安全等方方面面,治理对象是整个国土空间,功能传导和约束传递的对象是下一级政府。微观尺度的详细规划则是控制性规划,主要是面向市场主体和市民、营造宜居宜业的环境。中观尺度的市县级国土空间规划是衔接性的。各级空间规划之间需要通过尺度转化和传导机制进行衔接。规划的层级性决定了评价内容和对象的差别性。

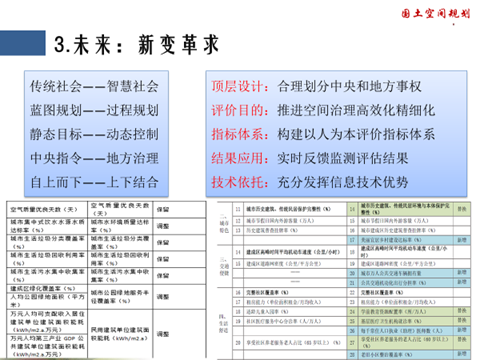

此外,传统的空间规划侧重对规划基期的分析和静态规划目标描绘,忽视过程优化与调控,缺乏公众参与,影响部门协调。智慧社会下空间信息技术的发展为空间规划的变革提供了机遇,推动空间规划由蓝图规划转向过程规划、由静态目标规划转向动态控制规划。未来的空间治理也需要由以往“自上而下”层层下达指标向“上下结合”转变,由逐级控制的指令性、计划性管理向更多发挥地方各级政府管理主动性转变。

因此,未来的空间规划和空间治理,以及服务于空间治理的国土空间开发保护现状评估和城市体检,均要从顶层设计上合理划分不同层级政府的事权;明确评价的目的是促进空间治理的高效化和精细化,同时也顺应空间治理地方化的趋势和需要。在评价指标体系构建上也要体现以人为本,评价的结果要实时的动态反馈,能及时发现城市病的根源、国土空间开发保护存在的主要问题和潜在矛盾。而这一切都需要信息技术的支撑。现代信息技术的发展及其在国土空间规划中的应用将有助于推动空间规划的过程化和动态监测实施化。

以上是我的一些理解,请各位批评指正。