清华同衡技术创新中心

INNOVATION CENTER FOR TECHNOLOGY

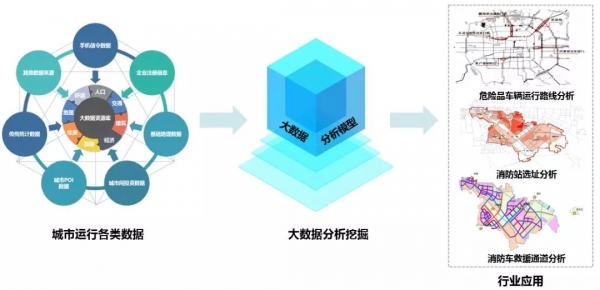

清华同衡融合多源数据,基于系统模拟的手段,为城市防灾、风险评估与预警提供研究咨询服务和平台开发等技术支撑,相关技术已经在多个公共安全规划类、管理类及平台建设类项目中得到充分应用。同时,清华同衡还利用多源大数据,持续开展新型城镇化、都市圈与区域格局的监测和评价分析,并承担了国内首个“国家新型城镇化大数据公共服务平台”的建设。 新时代的国土空间规划是“可感知、能学习、善治理、自适应”的智慧规划。因此,建立国土空间规划信息平台,为规划编制、实施、监测、监督、预警等提供全链条的智能化服务,已成为实现智慧规划的重要支撑。 清华同衡技术创新中心在国土空间规划信息化平台建设过程中,以“智能化决策支持与服务”为核心,在人口、产业、交通、生态环境、历史文化、城市安全等领域,在运行监测、实施评估、系统归因、政策模拟等方面,在都市圈/城市群、城市/城区、街道/社区等尺度,形成了九大技术特色。本篇重点介绍特色八和特色九。 特色八:基于系统模拟的城市防灾、风险评估与预警 在快速城镇化进程中,随着人口、规模的持续扩大,城市的发展方式、产业结构和空间布局发生了深刻变化,城市运行系统日益复杂,安全风险不断增大。城市安全基础薄弱,安全管理水平与现代化城市发展要求不适应、不协调的问题屡见不鲜。近年来,城市中发生的各类重大生产安全事故暴露出了城市安全管理的漏洞和短板。为了强化城市运行安全保障,以智能化技术提升城市安全预警、风险防控和应急响应的能力,清华同衡融合多源数据,基于系统模拟的手段,为城市防灾、风险评估与预警提供研究咨询服务和平台开发等技术支撑,相关技术已经在多个公共安全规划类、管理类及平台建设类项目中得到充分应用。 在具体实践中,清华同衡基于城市历史、现状及规划的多源数据综合分析,建设协同化数据共享平台,开发和集成城市风险识别、风险分析、灾害防治重点区域、地质灾害高易发区用途管制等分析功能,建立全方位监测预警网络,提高城市安全韧性。通过多要素互动模拟,提高城市防灾减灾、风险防控的科学性,提高城市安全度和可持续发展能力,实现城市突发事件提前预警、应急部门高效协同、应急资源快速调度。 ▲城市防灾、风险评估与预警特色分析流程示意图 例如,通过不良地质、危险源、重点保护单位等主要风险因素的识别建立指标体系与评价分级标准,从自然环境、人口活动、社会经济、分布范围等多源数据出发,构建城市风险识别模型、灾害演化的系统动力学分析模型等,构建城市空间规划与空间约束管控的安全韧性辅助决策平台,提高综合防灾减灾能力。平台充分整合城市各部门城市相关运行检测数据、城市管理资源数据、视频图像、移动轨迹、通信系统、应用系统等资源,结合大数据、物联网、人工智能、“互联网+”等技术,建设具有监督权和指挥权的工作体系,形成智慧安全城市整体解决方案,为城市管理者进行城市运行监测、综合指挥调度和辅助科学决策提供信息化的保障,协助构建上下联动、分层管理的城市综合运行管理和综合指挥调度新格局。 ▲城市防灾、风险评估与预警特色行业具体应用示意图 特色九:集成多源数据的新型城镇化、都市圈与区域格局监测 2019年初,国家发改委发布了《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,指出近年来都市圈等区域建设呈现较快发展态势,但城市间交通一体化水平不高、分工协作不够、低水平同质化竞争严重、协同发展体制机制不健全等问题依然突出。意见明确提出应积极利用信息技术手段,推动都市圈治理精细化。 清华同衡技术创新中心利用多源大数据,持续开展新型城镇化、都市圈与区域格局的监测和评价分析,并承担了国内首个“国家新型城镇化大数据公共服务平台”的建设。该平台是在2016年10月国家发展改革委和清华大学签署的“共建国家新型城镇化大数据库的框架协议”基础上研发设计,集成了数据资源和智力资源,为政府和社会各界提供新型城镇化领域的决策支持和公共服务,是典型的“综合决策支持+人工智能”系统,实现了从新型城镇化数据库到思想库的升级。 “国家新型城镇化大数据公共服务平台”构建了“建设目的/使用场景—多源数据联勤—模型技术支撑—应用导向”的“数据服务生态系统范式”。以特定场景的决策支撑为导向,融合政府部门传统统计数据和社会新兴大数据,结合数据挖掘、模式识别、人工智能等模型技术,为城市群、都市圈等区域格局的新型城镇化重点关注领域提供发展监测和决策支撑。最新的V2.0版本包括城市群发展新态势、都市圈发展新引擎、经济发展新动能、民生发展新需求等多个版块内容。 ▲国家新型城镇化大数据公共服务平台首页 ▲国家新型城镇化大数据公共服务平台目录 ▲国家新型城镇化大数据公共服务平台版块内容示意 以城市群发展态势为例,该平台基于各类新兴大数据对全国城市群之间以及城市群内部的人口流动、经济交往、交通联系、创新合作等进行高时空精度的刻画,利用复杂网络、时空地理、统计回归、机器学习等算法模型发掘其联系格局、网络体系、集聚态势等,为城市群的发育相关状况提供分析支撑。 此外,清华同衡技术创新中心还对全国城市开展科创功能、产业格局、人口流动等方面的专题研究。 以都市圈发展分析为例,该平台目前纳入了都市圈范围识别、都市圈网络分析、多要素耦合分析等多个功能模块来支撑全国都市圈的监测与评估需求。譬如,传统的等时圈划定方法是以固定距离做半径画圆,逻辑较为简单且与不能很好地反映真实情况。在大数据技术的支持下,最新的等时圈范围划定技术方法可以更加精细和精准地识别实际范围。聚焦南京都市圈,该平台基于真实路网,以网格为分析单元,使用在线地图实时导航数据来划定南京都市圈范围,最终呈现出犬牙交错的特征。 ▲南京都市圈范围识别 再以流数据相关网络分析为例,通过南京都市圈城市人口-经济耦合分析,可以将城市联系分为四种类型:镇江是强人口-强经济型,滁州是强人口-弱经济型,芜湖是弱人口-强经济型,宣城是弱人口-弱经济型。其中值得一提的是常州虽然属于“苏锡常”都市圈,但与南京在实际人口、经济和交通三方面的联系度都相对较高,这意味着南京都市圈与苏常锡都市圈的发展交叠,也呈现出长三角城市群网络的纵深延展。 ▲南京与南京都市圈内其他城市人口流动网络及耦合分析结果